基于善治视角的地方政府公信力缺失与重构研究

浙江财经学院硕士学位论文I摘要近二十年来,治理和善治理论在全球范围兴起并流行起来,逐渐成为一种新的政治分析框架。治理是善治的理论基础,善治是治理的目标导向,二者强调社会治理的多元主体性,主张政府和公民良性互动以实现社会公共利益最大化。治理和善治理念的出现为我国行政体制改革提供了方向性的引导。地方政府作为善治和地方治理的重要主体,是地方事务的最直接管理者,与公众关系最为紧密、最为直接,居于“元治理”角色,起着领导和模范的作用。该角色的实现要求必须具备令人信服的权威,即应具备较高的政府公信力。然而现实中,由于我国处于社会转型期、行政职能转变相对滞后,传统文化的滞留影响和网络时代公民意识觉醒等原因,...

相关推荐

-

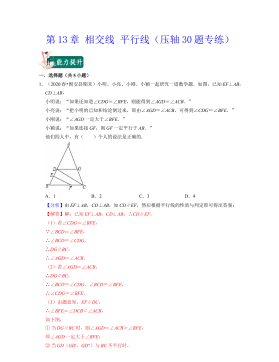

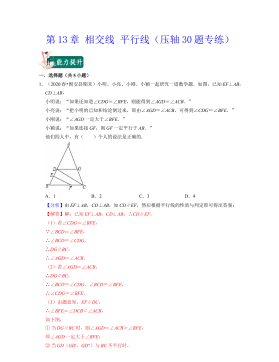

七年级数学下册(易错30题专练)(沪教版)-第13章 相交线 平行线(原卷版)VIP免费

2024-10-14 22

2024-10-14 22 -

七年级数学下册(易错30题专练)(沪教版)-第13章 相交线 平行线(解析版)VIP免费

2024-10-14 24

2024-10-14 24 -

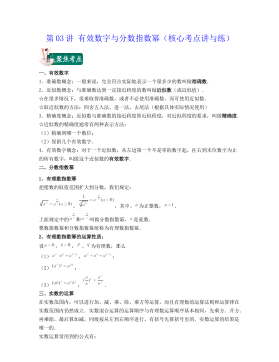

七年级数学下册(易错30题专练)(沪教版)-第12章 实数(原卷版)VIP免费

2024-10-14 22

2024-10-14 22 -

七年级数学下册(易错30题专练)(沪教版)-第12章 实数(解析版)VIP免费

2024-10-14 17

2024-10-14 17 -

七年级数学下册(压轴30题专练)(沪教版)-第15章平面直角坐标系(原卷版)VIP免费

2024-10-14 17

2024-10-14 17 -

七年级数学下册(压轴30题专练)(沪教版)-第15章平面直角坐标系(解析版)VIP免费

2024-10-14 23

2024-10-14 23 -

七年级数学下册(压轴30题专练)(沪教版)-第14章三角形(原卷版)VIP免费

2024-10-14 17

2024-10-14 17 -

七年级数学下册(压轴30题专练)(沪教版)-第14章三角形(解析版)VIP免费

2024-10-14 27

2024-10-14 27 -

七年级数学下册(压轴30题专练)(沪教版)-第13章 相交线 平行线(原卷版)VIP免费

2024-10-14 23

2024-10-14 23 -

七年级数学下册(压轴30题专练)(沪教版)-第13章 相交线 平行线(解析版)VIP免费

2024-10-14 20

2024-10-14 20

作者详情

相关内容

-

七年级数学下册(压轴30题专练)(沪教版)-第15章平面直角坐标系(解析版)

分类:中小学教育资料

时间:2024-10-14

标签:无

格式:DOCX

价格:15 积分

-

七年级数学下册(压轴30题专练)(沪教版)-第14章三角形(原卷版)

分类:中小学教育资料

时间:2024-10-14

标签:无

格式:DOCX

价格:15 积分

-

七年级数学下册(压轴30题专练)(沪教版)-第14章三角形(解析版)

分类:中小学教育资料

时间:2024-10-14

标签:无

格式:DOCX

价格:15 积分

-

七年级数学下册(压轴30题专练)(沪教版)-第13章 相交线 平行线(原卷版)

分类:中小学教育资料

时间:2024-10-14

标签:无

格式:DOCX

价格:15 积分

-

七年级数学下册(压轴30题专练)(沪教版)-第13章 相交线 平行线(解析版)

分类:中小学教育资料

时间:2024-10-14

标签:无

格式:DOCX

价格:15 积分