上海市理工类院校大学生自信人格的现状、问题与教育对策研究

第一章绪论1第一章绪论§1.1引言一个人在学习、工作和生活中不可能一帆风顺。有的人一遇挫折和失败就情绪低落,怨天尤人,灰心丧气,甚至惊慌失措,彻底崩溃;有的人则视胜败为“兵家常事”,从中汲取教训,在失败中找成功的因素,继续努力。面对挫折和失败,两种人的行为表现截然不同,关键在于有无自信。坚强的自信心带来顽强的毅力,可以使人们最大限度地发挥聪明才智,蔑视困难和失败。陈景润在谈到如何才能成才时,他说:“首先应该有自信心,没有自信心,什么事也干不成。”他为了证明“哥德巴赫猜想”用完了八麻袋草稿纸。爱迪生在实验中失败了两万五千次,但对发明蓄电池的信心始终如一,最后终于成功。小说家约翰·克里西收到了74...

相关推荐

-

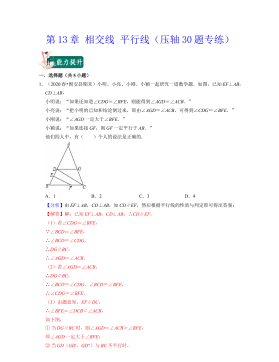

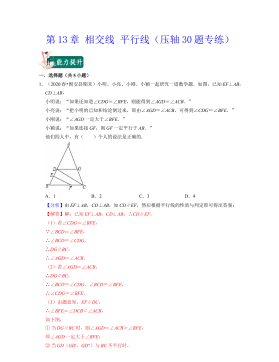

七年级数学下册(易错30题专练)(沪教版)-第13章 相交线 平行线(原卷版)VIP免费

2024-10-14 23

2024-10-14 23 -

七年级数学下册(易错30题专练)(沪教版)-第13章 相交线 平行线(解析版)VIP免费

2024-10-14 24

2024-10-14 24 -

七年级数学下册(易错30题专练)(沪教版)-第12章 实数(原卷版)VIP免费

2024-10-14 22

2024-10-14 22 -

七年级数学下册(易错30题专练)(沪教版)-第12章 实数(解析版)VIP免费

2024-10-14 17

2024-10-14 17 -

七年级数学下册(压轴30题专练)(沪教版)-第15章平面直角坐标系(原卷版)VIP免费

2024-10-14 17

2024-10-14 17 -

七年级数学下册(压轴30题专练)(沪教版)-第15章平面直角坐标系(解析版)VIP免费

2024-10-14 24

2024-10-14 24 -

七年级数学下册(压轴30题专练)(沪教版)-第14章三角形(原卷版)VIP免费

2024-10-14 17

2024-10-14 17 -

七年级数学下册(压轴30题专练)(沪教版)-第14章三角形(解析版)VIP免费

2024-10-14 27

2024-10-14 27 -

七年级数学下册(压轴30题专练)(沪教版)-第13章 相交线 平行线(原卷版)VIP免费

2024-10-14 24

2024-10-14 24 -

七年级数学下册(压轴30题专练)(沪教版)-第13章 相交线 平行线(解析版)VIP免费

2024-10-14 20

2024-10-14 20

作者详情

相关内容

-

七年级数学下册(压轴30题专练)(沪教版)-第15章平面直角坐标系(解析版)

分类:中小学教育资料

时间:2024-10-14

标签:无

格式:DOCX

价格:15 积分

-

七年级数学下册(压轴30题专练)(沪教版)-第14章三角形(原卷版)

分类:中小学教育资料

时间:2024-10-14

标签:无

格式:DOCX

价格:15 积分

-

七年级数学下册(压轴30题专练)(沪教版)-第14章三角形(解析版)

分类:中小学教育资料

时间:2024-10-14

标签:无

格式:DOCX

价格:15 积分

-

七年级数学下册(压轴30题专练)(沪教版)-第13章 相交线 平行线(原卷版)

分类:中小学教育资料

时间:2024-10-14

标签:无

格式:DOCX

价格:15 积分

-

七年级数学下册(压轴30题专练)(沪教版)-第13章 相交线 平行线(解析版)

分类:中小学教育资料

时间:2024-10-14

标签:无

格式:DOCX

价格:15 积分