碳纤维布加固混凝土梁柱节点的受力性能研究

第一章绪论1第一章绪论§1.1导言随着时间的推移,早期建造的房屋建筑越来越多地需要加固改造,尤其梁柱节点因其重要性,其加固更引起广泛的注意,结构加固作为结构工程的一个分支学科正方兴未艾。结构的加固改造技术近些年取得了长足的进展,新材料、新技术不断应用到这一新兴领域。传统的加固方法有加大截面法,外包钢法,喷射混凝土加固法,粘钢等方法,这些方法的应用较成熟,已经有相应的行业标准,应用到不少工程的加固改造中,取得了一定的经济效益和社会效益。随着材料工业的迅猛发展,越来越多的新材料被应用到土木建筑领域,高强碳纤维加固技术的特点是加固效率高、效果好、施工机具少、操作简单、施工周期短,有着十分广阔的应用前...

相关推荐

-

上海市回民中学2022-2023学年(五四学制)六年级上学期期中语文试题(原卷版)VIP免费

2024-09-24 9

2024-09-24 9 -

上海市回民中学2022-2023学年(五四学制)六年级上学期期中语文试题(解析版)VIP免费

2024-09-24 8

2024-09-24 8 -

上海市黄浦区2022-2023学年(五四学制)六年级上学期期中语文试题(原卷版)VIP免费

2024-09-24 7

2024-09-24 7 -

上海市黄浦区2022-2023学年(五四学制)六年级上学期期中语文试题(解析版)VIP免费

2024-09-24 7

2024-09-24 7 -

上海市长宁区2020-2021学年六年级上学期期末语文试题(原卷版)VIP免费

2024-09-30 8

2024-09-30 8 -

上海市长宁区2020-2021学年六年级上学期期末语文试题(解析版)VIP免费

2024-09-30 9

2024-09-30 9 -

上海市杨浦区2020-2021学年六年级上学期期末语文试题(原卷版)VIP免费

2024-09-30 7

2024-09-30 7 -

上海市杨浦区2020-2021学年六年级上学期期末语文试题(解析版)VIP免费

2024-09-30 10

2024-09-30 10 -

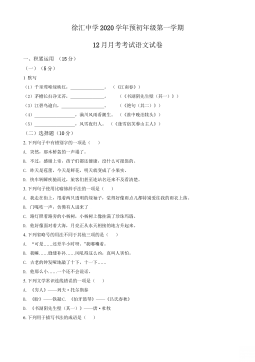

上海市徐汇中学2020-2021学年六年级(五四学制)上学期12月月考语文试题(原卷版)VIP免费

2024-09-30 7

2024-09-30 7 -

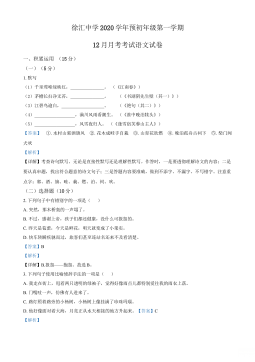

上海市徐汇中学2020-2021学年六年级(五四学制)上学期12月月考语文试题(解析版)VIP免费

2024-09-30 8

2024-09-30 8

作者详情

相关内容

-

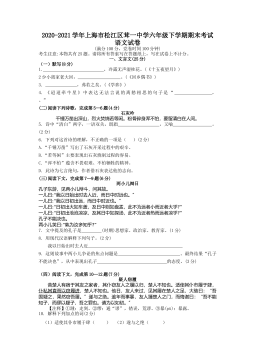

上海市松江区2020-2021学年六年级下学期期末考试语文试卷

分类:中小学教育资料

时间:2024-09-30

标签:无

格式:DOCX

价格:5 积分

-

上海市徐汇区2019-2020学年六年级(五四学制)下学期期中语文试题(解析版)

分类:中小学教育资料

时间:2024-09-30

标签:无

格式:DOCX

价格:5 积分

-

上海市徐汇区2019-2020学年六年级(五四学制)下学期期中语文试题(原卷版)

分类:中小学教育资料

时间:2024-09-30

标签:无

格式:DOCX

价格:5 积分

-

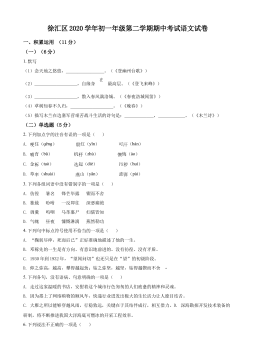

上海市徐汇区2020-2021学年(五四学制)六年级下学期期中语文试题(解析版)

分类:中小学教育资料

时间:2024-09-30

标签:无

格式:DOCX

价格:5 积分

-

上海市徐汇区2020-2021学年(五四学制)六年级下学期期中语文试题(原卷版)

分类:中小学教育资料

时间:2024-09-30

标签:无

格式:DOCX

价格:5 积分