北京“浙江村”研究(1980-2008)

浙江财经学院硕士学位论文4摘要温州人的跨区域流动现象一直是社会学关注的焦点,同时也是温州经济的重要内涵。从上个世纪80年代开始,在落后的社会经济条件导致的生存压力下,温州人开始大规模持续的向外地流动寻求致富机会。一部分人从事商业,一部分人则是凭借自身所掌握的技能在外地创办家庭作坊式企业并不断发展壮大,北京“浙江村”就是一个典型例子。以往对温州经济的研究基本局限于温州本地企业,为此,本文选取北京“浙江村”作为研究对象,研究外地的温州人企业在不同的约束条件下和温州本地企业的发展道路、发展模式的联系和区别。北京“浙江村”是上个世纪80年代以来,由数万温州人在北京南郊大红门地区聚集创办服装加工作坊而形...

相关推荐

-

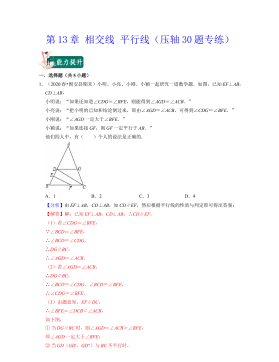

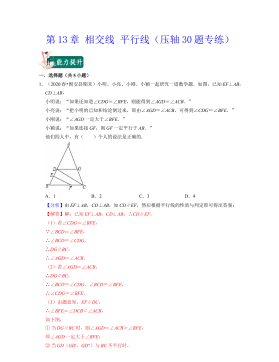

七年级数学下册(易错30题专练)(沪教版)-第13章 相交线 平行线(原卷版)VIP免费

2024-10-14 25

2024-10-14 25 -

七年级数学下册(易错30题专练)(沪教版)-第13章 相交线 平行线(解析版)VIP免费

2024-10-14 28

2024-10-14 28 -

七年级数学下册(易错30题专练)(沪教版)-第12章 实数(原卷版)VIP免费

2024-10-14 27

2024-10-14 27 -

七年级数学下册(易错30题专练)(沪教版)-第12章 实数(解析版)VIP免费

2024-10-14 19

2024-10-14 19 -

七年级数学下册(压轴30题专练)(沪教版)-第15章平面直角坐标系(原卷版)VIP免费

2024-10-14 19

2024-10-14 19 -

七年级数学下册(压轴30题专练)(沪教版)-第15章平面直角坐标系(解析版)VIP免费

2024-10-14 27

2024-10-14 27 -

七年级数学下册(压轴30题专练)(沪教版)-第14章三角形(原卷版)VIP免费

2024-10-14 19

2024-10-14 19 -

七年级数学下册(压轴30题专练)(沪教版)-第14章三角形(解析版)VIP免费

2024-10-14 30

2024-10-14 30 -

七年级数学下册(压轴30题专练)(沪教版)-第13章 相交线 平行线(原卷版)VIP免费

2024-10-14 26

2024-10-14 26 -

七年级数学下册(压轴30题专练)(沪教版)-第13章 相交线 平行线(解析版)VIP免费

2024-10-14 22

2024-10-14 22

相关内容

-

七年级数学下册(压轴30题专练)(沪教版)-第15章平面直角坐标系(解析版)

分类:中小学教育资料

时间:2024-10-14

标签:无

格式:DOCX

价格:15 积分

-

七年级数学下册(压轴30题专练)(沪教版)-第14章三角形(原卷版)

分类:中小学教育资料

时间:2024-10-14

标签:无

格式:DOCX

价格:15 积分

-

七年级数学下册(压轴30题专练)(沪教版)-第14章三角形(解析版)

分类:中小学教育资料

时间:2024-10-14

标签:无

格式:DOCX

价格:15 积分

-

七年级数学下册(压轴30题专练)(沪教版)-第13章 相交线 平行线(原卷版)

分类:中小学教育资料

时间:2024-10-14

标签:无

格式:DOCX

价格:15 积分

-

七年级数学下册(压轴30题专练)(沪教版)-第13章 相交线 平行线(解析版)

分类:中小学教育资料

时间:2024-10-14

标签:无

格式:DOCX

价格:15 积分